|

|---|

正しい坐り方16 (大人の修行・その36) |

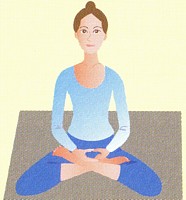

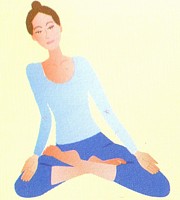

4月号には二つの点を問題にしました。一つは、足を太腿の上にのせる際、どれくらい深くのせるべきか、という問題です。沢木老師は「指先が腿の外側に達せしめると云ふ氣持になると深くのせることが出来る」と言われます。そして私も、可能であれば、足の指先が実際に太腿の外側まで来るように、工夫した方がいいと思います。そうすれば、両膝と尾てい骨は正三角形の形になり、一番安定した姿勢で坐禅が組めます。そして、身体の姿勢が安定をすれば、心も安定してきます。 ところが、坐禅の説明書の写真やパンフレットのイラスト、インターネット上の情報や実際の仏像などを見てみますと、色々な坐り方があり、足の組み方もまちまちです。たとえ、同じく「指先は腿の外側に達するように」と書かれていても、全く達していない中途半端な坐り方が多いようです。以下、それらの写真やイラストを見てみたいと思います。写真をクリックすると大きくなります。 |

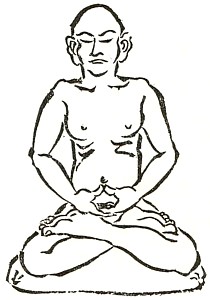

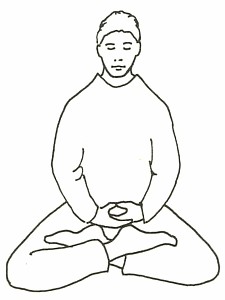

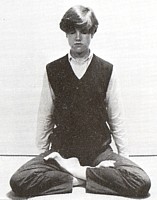

| 左は「Shikantaza」が絶版になって、新しく出た曹洞宗の坐禅入門書の中の写真。今回は日本のプロの雲水さんに坐禅を組んでもらいましたが、右足はやはり上がりません・・・。この写真は曹洞宗の公式サイトの国際版でも使われています。日本語版の「坐禅の作法」にはなぜか写真ではなく、右のイラストです。足が窮屈で溜まりません。胴体も右の方へ傾いています。明らかに上の「虐待写真」をそのまま写したものです。 |  |

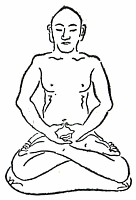

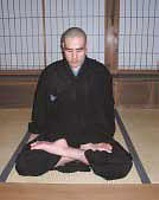

| もっとすごいのは「人間禅」という在家修行の教団のHPにあります、左の「結跏趺坐」の写真です。足は上がっておらず、右膝は畳の上、左膝は宙に浮いているという具合です。右の上半身の写真を見ても、不自然な坐り方です。 |

|